Avant-propos

A l’heure où les modèles économiques et de gouvernance importés montrent leurs limites dans les sociétés africaines, il devient urgent de penser l’économie à partir de nous-mêmes, avec des repères culturels, sociaux et philosophiques issus de nos réalités, de notre culture et de notre propre expérience historique.

Le présent article propose une alternative ou une réflexion sur le Modèle économique communautaire national (M-ECN), une réponse ancrée dans nos réalités, nos valeurs et nos aspirations collectives. Il ne s’agit pas d’un simple manifeste idéologique, mais d’un modèle structuré, doté d’outils opérationnels conçus pour transformer les économies africaines, créer des emplois massifs, et générer de la richesse de manière partagée et durable.

Le M-ECN s’inscrit dans cette dynamique : penser localement pour agir efficacement, dans une perspective de développement et de souveraineté économique. Pour ce faire, il convient d’inscrire cet article dans un schéma de penser et définir la notion de penseur.

Selon le dictionnaire, un penseur est une personne qui médite profondément sur des questions philosophiques, morales, sociales ou existentielles, une personne qui produit des idées ou des réflexions originales. Cette définition met l’accent sur la réflexion intellectuelle et la capacité d’abstraction.

Selon la définition philosophique (occidentale), un penseur est une personne qui, par le questionnement rationnel, analyse le réel, critique les évidences et élabore des concepts pour mieux comprendre le monde et y intervenir.

Journaliste – Sociologue.

Exemple : Socrate, Descartes, Kant sont considérés comme des «penseurs» pour leur influence sur la pensée humaine.

Dans le cadre de cette réflexion, nous définissons le penseur non pas comme un théoricien académique coupé du réel ou un diplômé de grandes écoles et universités occidentales, mais comme celui ou celle qui sait voir le monde avec les yeux de sa communauté, qui questionne l’ordre établi, forge des outils de libération, et propose des voies concrètes vers l’émancipation. Le penseur africain est un bâtisseur d’alternatives, un accoucheur de possibles, un articulateur de savoirs enracinés.

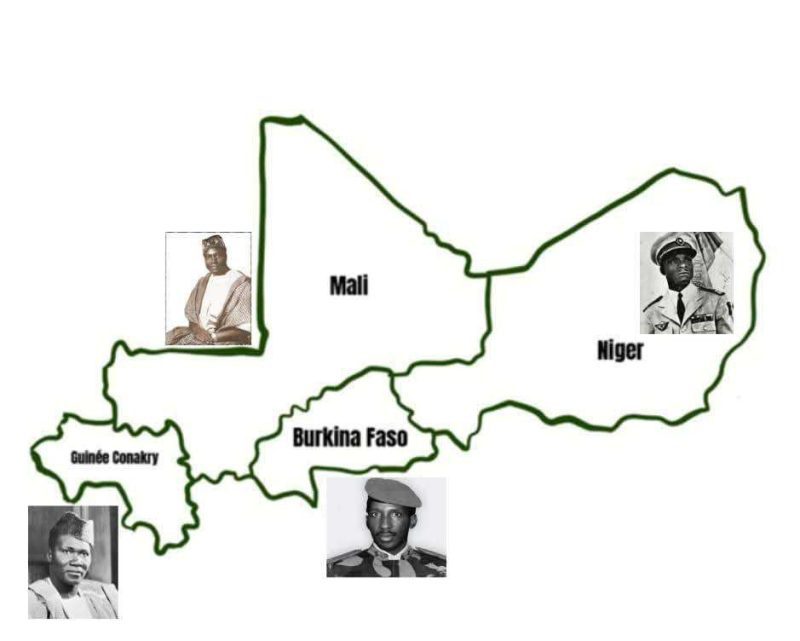

Ce travail s’inspire de la trajectoire intellectuelle et militante de plusieurs figures africaines, parmi lesquelles :

• Cheikh Anta Diop – Pour sa relecture historique et sa vision d’un développement fondé sur les civilisations africaines.

• Amilcar Cabral – Pour sa pensée sur la culture comme force de résistance et moteur de développement.

• Thomas Sankara- Pour sa pratique politique d’une économie endogène, de transformation locale et d’autonomie.

• Joseph Ki-Zerbo – Pour sa philosophie du “commencer par soi-même” et sa critique des modèles imposés.

• Kwame Nkrumah – Pour sa vision d’un panafricanisme économique intégré.

• Samir Amin – Pour son analyse des dépendances structurelles et ses appels à un développement autocentré.

• Laurent Bado- Pour son appel à une économie populaire. Le Professeur Bado appelle à l’implication directe des citoyens dans l’économie, à travers l’actionnariat populaire et la valorisation des ressources nationales.

Ces penseurs et bien d’autres anonymes, peu médiatisés, et même exclus du format habituel des penseurs selon les concepts occidentaux et universitaires, forment la toile intellectuelle sur laquelle s’inscrit le MECN.

L’objectif de cet article est de contribuer à une dynamique de réappropriation économique, dans une logique de résilience collective, d’autodétermination nationale et de souveraineté. En redonnant sens à la communauté comme acteur économique central, le MECN s’offre comme un levier stratégique de transformation sociale et d’espoir partagé.

et chroniqueur littéraire

Résumé

Depuis les indépendances africaines, les modèles économiques occidentaux (capitalisme, socialisme, keynésianisme) dominent les politiques publiques du continent, avec des résultats mitigés. L’Afrique reste confrontée à un sous-développement persistant, une dépendance structurelle et une marginalisation de ses propres savoirs. Cet article propose une alternative endogène : le Modèle économique communautaire national (M-ECN), fondé sur les valeurs communautaires africaines, la solidarité locale et la gouvernance enracinée dans les traditions. Il s’appuie sur les travaux de penseurs tels que Laurent Bado, Joseph Ki-Zerbo, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, ou encore Ibrahim Traoré. L’objectif est de refonder les bases du développement économique africain à partir des réalités socioculturelles du continent, en mettant l’accent sur l’actionnariat populaire, l’économie communautaire et la souveraineté alimentaire. L’étude interroge les causes de l’échec des modèles exogènes, identifie les obstacles à l’implémentation du M-ECN et propose des recommandations concrètes pour son institutionnalisation.

Mots-clés : Développement endogène, M-ECN, modèles économiques africains, pensée africaine, gouvernance communautaire nationale, économie populaire. Entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, entrepreneuriat communautaire national.

1. Introduction

L’Afrique, bien que dotée d’abondantes ressources naturelles et humaines, peine à concrétiser un développement socioéconomique durable. Depuis les années 60, les politiques économiques s’inspirent de modèles importés, capitalisme libéral, socialisme étatiste, keynésianisme conçus pour des contextes culturels et historiques européens et asiatiques. Malgré leur application, la pauvreté, la dépendance extérieure et l’instabilité persistent. Cette situation appelle à une remise en question de l’hégémonie intellectuelle occidentale dans les sphères économiques africaines. Le Modèle économique communautaire national (M-ECN) se présente comme une alternative crédible, fondée sur les traditions africaines, la solidarité communautaire et les mécanismes économiques populaires. Il vise à répondre aux enjeux spécifiques des sociétés africaines, à travers une gouvernance économique enracinée dans la culture africaine.

L’Afrique, bien que dotée d’abondantes ressources naturelles et humaines, peine à concrétiser un développement socioéconomique durable. Depuis les années 60, les politiques économiques s’inspirent de modèles importés, capitalisme libéral, socialisme étatiste, keynésianisme conçus pour des contextes culturels et historiques européens et asiatiques. Malgré leur application, la pauvreté, la dépendance extérieure et l’instabilité persistent. Cette situation appelle à une remise en question de l’hégémonie intellectuelle occidentale dans les sphères économiques africaines. Le Modèle économique communautaire national (M-ECN) se présente comme une alternative crédible, fondée sur les traditions africaines, la solidarité communautaire et les mécanismes économiques populaires. Il vise à répondre aux enjeux spécifiques des sociétés africaines, à travers une gouvernance économique enracinée dans la culture africaine.

2. Problématique

Malgré les tentatives de développement depuis l’indépendance, les résultats en Afrique demeurent décevants. Plusieurs interrogations structurent cette réflexion :

Malgré les tentatives de développement depuis l’indépendance, les résultats en Afrique demeurent décevants. Plusieurs interrogations structurent cette réflexion :

· Pourquoi les modèles économiques importés échouent-ils dans les contextes africains ?

· Pourquoi les pensées économiques africaines sont-elles absentes des curricula universitaires et des politiques publiques ?

· Quels sont les obstacles institutionnels, politiques et idéologiques à l’essor d’un modèle endogène ?

· Le M-ECN peut-il fournir un cadre adapté aux réalités culturelles, économiques et sociales africaines pour initier un développement harmonieux des pays africains ?

3. Revue de littérature

3.1. Les pensées économiques dominantes et leurs limites en Afrique

Ø Adam Smith et le capitalisme libéral

Adam Smith, dans La Richesse des Nations (1776), fonde la théorie du capitalisme libéral sur la libre entreprise, la concurrence et la recherche du profit individuel. Selon lui, la « main invisible » du marché garantit l’efficacité économique, la croissance et l’allocation optimale des ressources. L’État, dans cette logique, doit se contenter de garantir l’ordre public, protéger la propriété privée et faire respecter les contrats.

Limites de l’application en Afrique :

· Absence d’un marché homogène : dans de nombreuses sociétés africaines, les marchés sont fragmentés, informels, et ancrés dans des logiques communautaires, ce qui rend difficile l’application des mécanismes de marché standard.

· Faiblesse des institutions : les conditions nécessaires à un capitalisme fonctionnel – justice, sécurité juridique, infrastructures – sont souvent défaillantes.

· Inégalités accrues : l’application libérale a accentué les inégalités sociales et régionales, favorisé les élites urbaines et marginalisé les zones rurales.

· Dépendance extérieure : le libre-échange prôné par le capitalisme a renforcé la dépendance vis-à-vis des marchés occidentaux au détriment de la production, la consommation et la transformation au niveau local (faible industrialisation des sociétés africaines)

Ø Karl Marx et l’économie centralisée

Karl Marx, dans Le Capital (1867), critique le capitalisme comme système d’exploitation. Il propose une économie dirigée où les moyens de production sont collectivisés et l’État joue un rôle central dans la redistribution des richesses. L’objectif est l’égalité sociale par la planification.

Limites de l’application en Afrique :

· Bureaucratisation excessive : les régimes africains qui ont tenté une économie socialiste (Guinée, Bénin, Éthiopie, Mozambique…) ont souvent donné lieu à une centralisation rigide et inefficace, freinant l’initiative privé comme moteur de l’innovation.

· Méconnaissance des structures sociales africaines : Marx ne prend pas en compte les formes africaines de production communautaire. Le modèle socialiste appliqué a souvent ignoré la gouvernance communautaire des sociétés, la force des légitimités culturelles dans l’économie créant un conflit entre modernité idéologique et réalité sociale africaines.

· Dépendance prolongée : les États socialistes africains sont restés dépendants de l’aide et des appuis idéologiques étrangers (URSS, Chine), reproduisant une autre forme de dépendance externe.

Ø John Maynard Keynes et l’économie mixte

Keynes propose une troisième voie : une économie de marché régulée par l’État, capable d’intervenir pour soutenir la demande, créer de l’emploi, et amortir les crises cycliques. Il privilégie la relance budgétaire, la régulation du système bancaire et les grands travaux publics.

Limites de l’application en Afrique :

· Faibles capacités financières : les États africains disposent de marges budgétaires très limitées, fortement dépendantes des recettes d’exportation ou de l’aide étrangère, ce qui réduit leur capacité d’intervention keynésienne.

· Insuffisance de données et d’expertise : les politiques keynésiennes nécessitent des données économiques précises et des institutions stables, ce qui fait défaut dans de nombreux pays africains.

· Risque de capture par les élites : les investissements publics ont souvent été détournés au profit de clientélismes politiques, affaiblissant la logique de redistribution.

· Projets non adaptés : les politiques d’infrastructures souvent inspirées de Keynes ont parfois été imposées de l’extérieur sans réelle prise en compte des besoins locaux.

Les doctrines économiques dominantes, bien qu’ayant joué un rôle fondamental dans la structuration de la pensée économique mondiale, ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités culturelles, historiques et sociales de l’Afrique. Leur importation sans adaptation a mené à des échecs politiques, des désillusions sociales, une dépendance renforcée, une marginalisation des savoirs africains.

C’est ce qui fait dire à Laurent Bado que l’Etat est bête, importé hors taxes hors douanes , d’où la nécessité d’une refondation des Etats africains par des modèles endogènes tels que le M-ECN, qui s’alignent sur les dynamiques communautaires africaines et les logiques de solidarité, de participation directe et d’identité culturelle.

L’histoire des idées et des pensées africaines regorge de réflexions critiques sur le développement, portées par des figures intellectuelles majeures. Néanmoins, ces pensées, bien que pertinentes, n’ont pas toujours débouché sur la formalisation complète d’un modèle économique africain cohérent et opérationnel, ce qui a contribué à leur faible intégration dans les politiques publiques des États africains.

Ø Joseph Ki Zerbo : un développement enraciné

Dans À quand l’Afrique ? (1992), Ki-Zerbo affirme que l’Afrique doit se développer « à partir de ses propres racines », selon une logique endogène qui valorise l’histoire, la culture, et les savoirs traditionnels. Il critique les modèles occidentaux qu’il qualifie de transplantés et non adaptables. (Ki-Zerbo, J. (1992). À quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein. Éditions de l’Aube.). L’ouvrage offre une puissante critique mais reste généraliste et ne développe pas un cadre économique formel applicable par les États.

Ø Cheikh Anta Diop : la culture comme moteur du développement

Dans Civilisation ou barbarie (1981), Diop démontre que la réappropriation culturelle est un préalable au progrès économique. Il plaide pour une science africaine autonome, une industrie de transformation locale, et une intégration linguistique et éducative. (Diop, C. A. (1981). Civilisation ou barbarie. Présence africaine.) Diop met l’accent sur l’histoire et l’épistémologie, mais ne construit pas un modèle économique systémique pour guider les politiques publiques, les Etats africains.

Ø Kwame Nkrumah : l’unité économique panafricaine

Dans Africa Must Unite (1963) et Consciencism (1964), Nkrumah développe une vision d’un continent industrialisé, uni économiquement, libéré des dépendances néocoloniales. Il défend une planification continentale intégrée. (Nkrumah, K. (1963). Sa vision est géopolitique mais peu décentralisée, peu adaptée à la diversité des économies africaines et s’inscrit dans une vision raccommodée au socialisme, et son application reste très théorique.

Dans « une idéologie africaine, le Nkrumaïsme », Jacques Boyon essaie de présenter la vision du président comme une idéologie fondée, d’une part, sur une étude du fonctionnement du colonialisme et du néocolonialisme et, d’autre part, sur l’étude et l’adaptation des principes socialistes aux données africaines. C’est cette idéologie, connue sous le nom de Nkrumaïsme, qui nous guide dans notre lutte pour l’émancipation totale et l’unification de l’Afrique ». Le Président Nkrumah dit que « l’indépendance du Ghana n’a pas de sens si elle n’est pas suivie de la libération totale de l’Afrique ». Le Programme du C.P.P. n’emploie le mot « révolution » que dans ce seul passage (p. 36), « a pour objectifs essentiels le bonheur et le travail pour tous » et « s’effectue sur cinq fronts principaux : l’agriculture, l’industrie, le commerce, les relations sociales et la culture ». Cette approche démontre une fois de plus l’importance d’une approche idéologique de l’économie qui doit s’accommoder de la culture comme élément vital. Malgré cette tentative de mise sur pied d’une idéologie économique africaine, le Nkrumaïsme se limite à mimer une approche socialiste non adaptée aux sociétés africaines.

Modibo Keïta : socialisme africain et planification

Modibo Keïta tente une planification d’État au Mali dès 1960, inspirée des régimes socialistes. Il valorise l’éducation gratuite, la nationalisation des secteurs clés, et l’économie encadrée par l’État. (Samaké, O. (2012). Modibo Keïta et la première République du Mali. L’Harmattan.). Cette planification centralisée échoue à intégrer les structures traditionnelles communautaires et se heurte à l’inefficacité bureaucratique, car non appropriée culturellement.

Dans Essai sur le rôle de l’idéologie dans les problèmes du développement

L. V. Thomas affirme que l’unité politique de l’Afrique n’étant pas actualisée, l’idéologie du panafricanisme reste encore vague et incertaine ; mais l’exigence d’unité étant malgré tout ressentie au moins confusément par les masses africaines, l’idéologie peut médiatiser sa réalisation. Il énumère un ensemble d’idéologies qui ont eu cours en Afrique dont :

les idéologies religieuses : Islam, Christianisme

le panafricanisme ;

l’arabité, la négritude, avant tout d’ordre culturel ;

le capitalisme libéral à vrai dire peu répandu ;

le marxisme africain ;

la voie africaine du socialisme.

Tout en expliquant chaque idéologie et ses difficultés d’implémentation en Afrique il reconnait cependant que dans ces idéologies, une des caractéristiques récurrentes dans les sociétés africaines reste la permanence de l’esprit communautaire sur le double plan de la production et de la consommation (sociétés de travail ; place de choix dévolue à la famille élargie). Cette attitude qui s’oppose à l’individualisme concurrentiel de l’Occident industriel devient une pierre d’attente qui facilite l’accès à une nouvelle civilisation de la solidarité ; la nécessité, enfin, de concevoir une idéologie susceptible d’intéresser les masses, de les mobiliser, pour réaliser le renouveau économique et permettre le consensus indispensable à la création de la Nation. Il termine en se posant une éternelle question Ainsi passera-t-on de l’idéologie sclérosante ou mystifiante à l’idéologie créatrice, avant de conclure, il n’est de vrai développement qu’à cette condition.

Thomas Sankara : patriotisme économique, souveraineté et autosuffisance

Sankara défend une rupture économique radicale, fondée sur la consommation locale, l’autosuffisance alimentaire, la justice sociale et l’indépendance vis-à-vis de l’aide internationale. Il promeut la réforme agraire, les coopératives, et la production artisanale. (Sankara, T. (1987). Discours et interventions. L’Harmattan. Son projet, bien que pragmatique, n’a pas été modélisé économiquement. Il reste un ensemble de politiques publiques sans cadre macroéconomique explicite. Avec une gouvernance d’orientation marxistes léniniste (exogène), elle a été confrontée dans la mise en œuvre aux légitimités culturelles (chefferie …) acteurs clés de l’économie

Laurent Bado : l’économie populaire et l’actionnariat communautaire

Laurent Bado est l’un des rares à proposer une approche économique structurée autour de l’actionnariat populaire, des entreprises communautaires, et de la propriété collective des moyens de production à l’échelle des sociétés africaines. Il remet en cause l’idéologie socialiste et l’idéologie capitaliste en préconisant une troisième voie de développement (le tiercerisme). Son œuvre reste peu diffusée, peu institutionnalisée, et n’a pas encore été intégrée dans les politiques publiques africaines ni enseignée dans les universités. Bien qu’ayant eu le mérite de jeter la nécessité d’une approche populaire dans les moyens de production et la création des entreprises communautaires, aucune modélisation n’a été faite d’un modèle économique africain, basé sur la culture et les spécificités des sociétés africaines.

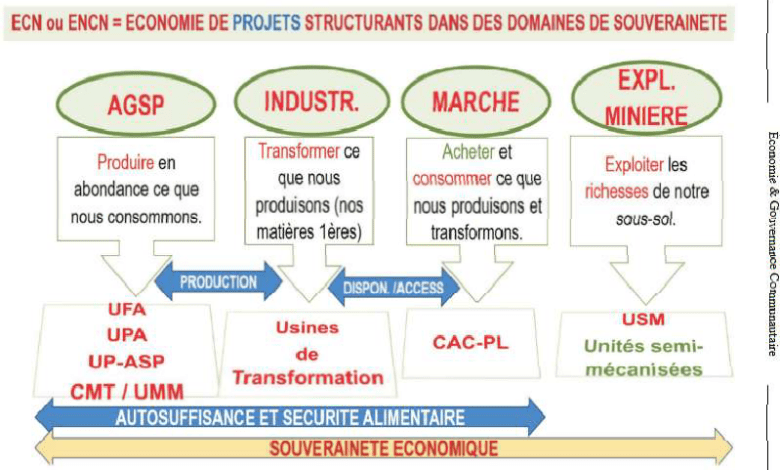

4. Le Modèle économique communautaire national (M-ECN)

4.1. Définition

Modèle basé sur les valeurs et les principes de la gouvernance communautaire, le modèle économique communautaire national est un modèle économique de développement des sociétés africaines. Comme tout modèle qui se veut solide et pérenne dans le temps, il émerge d’une idéologie dite « communautariste ou communautaire nationale » et s’appuie sur un modèle économique propre aux sociétés africaines.

4.2. Objectifs du M-ECN

Le M-ECN de par sa vision, s’impose comme l’alternative unique pour un développement réel des sociétés africaines qui traversent tout logiquement une crise identitaire, sociale et culturelle sans faille. Il nourrit l’objectif de :

Refonder les sociétés africaines en déclin en valorisant la culture et les valeurs africaines et en réformant une éducation qui n’intègre en rien les principes et la culture africaine ;

Offrir aux sociétés africaines, la souveraineté économique et alimentaire à travers l’exploitation et la transformation locale des ressources agrosylvopastorales, minières et minéralières ;

Permettre le développement endogène de l’Afrique à travers la valorisation des ressources et des savoirs endogènes.

4.3. Principes fondamentaux du M-ECN

Le modèle économique communautaire national obéit à des principes sans lesquels le modèle ne saurait être viable. Parmi ces principes on peut citer :

L’Idéologie communautaire nationale (ICN) qui fonde la vision du modèle à travers ses piliers que sont la culture et l’éducation, le communautarisme économique national, et l’intégration ou le fédéralisme politique et économique.

L’Actionnariat populaire qui constitue le premier et le principal mécanisme de financement ou de mobilisation des ressources financières et matérielles.

La Création de richesses et d’emplois massifs (CREM) qui va permettre au modèle de résoudre le problème de pauvreté, de misère et d’emplois, basée sur les domaines de souveraineté et les besoins vitaux de la société. Par principe, le M-ECN a pour principal objectif de créer des richesses partagées endogènes au sein de la société et des millions d’emplois au profit des populations.

La création d’un marché communautaire national qui va offrir des débouchés sûrs pour la production communautaire nationale. Aucun modèle économique ne saurait se développer et se pérenniser s’il ne met pas en place un marché acquis à sa cause, capable de résister à l’environnement national et international, pour faire face aux marchés des autres modèles et systèmes économiques.

La Gouvernance communautaire nationale (GCN) est un principe propre au M-ECN qui permet le fonctionnement et garantit la réussite du modèle. Elle permet de consolider le modèle en modèle ou système économique de développement des sociétés africaines.

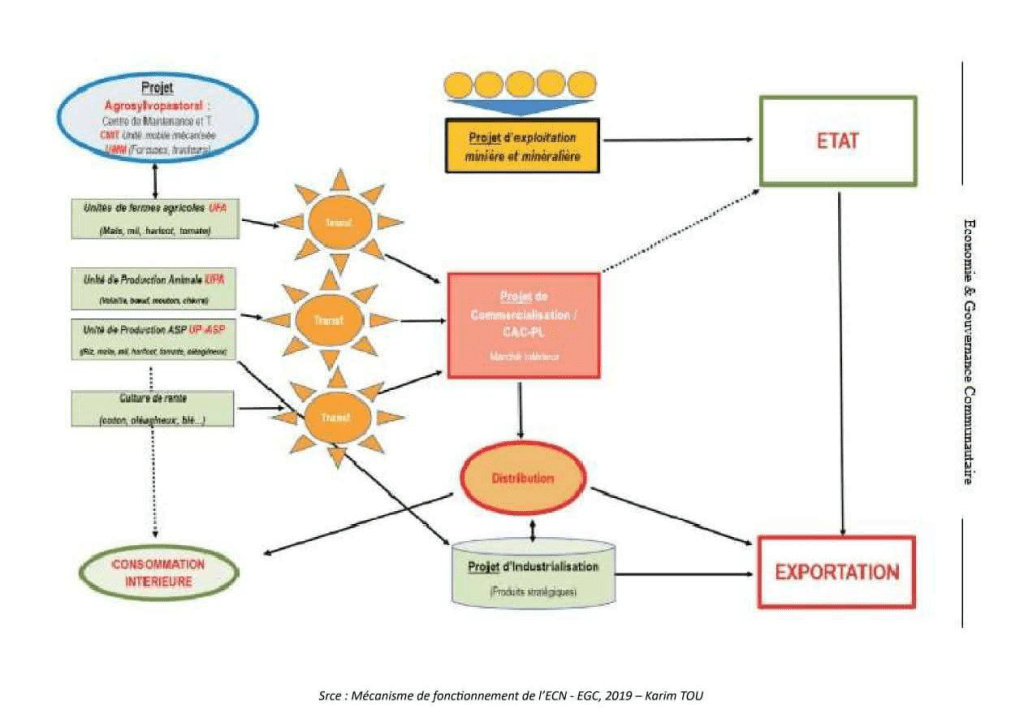

Le M-ECN ne se limite pas à une dénonciation théorique du libéralisme ou à une idéalisation des structures traditionnelles. Il propose une architecture économique fondée sur la communauté, la mobilisation des ressources de façon endogène, et la mutualisation des savoir-faire. Il est doté de mécanismes précis soutenus par un cadre conceptuel et d’orientation, un modèle économique et de gouvernance, et une articulation opérationnelle de mise en œuvre, qui pourront être évoqués dans un autre article.

Il s’agit donc d’un modèle applicable, expérimentable, et adaptable, loin des abstractions souvent stériles.

Dans son mécanisme opérationnel, il préconise l’intégration entre les pays pour la création d’un espace économique plus vaste (comme l’AES) à même d’accroître la demande et de faire face aux chocs économiques.

Sa plus grande ambition est de refonder la société et l’économie par et pour les peuples.

4.4. Avantages du M-ECN

Chaque société a une civilisation, et chaque civilisation dispose d’un modèle économique inspiré d’une idéologie, et basé sur une culture et sur des valeurs propres à cette société. Seul ce modèle économique propre à cette société peut favoriser son plein développement. Le M-ECN a l’avantage d’être pour les sociétés africaines, ce modèle qui reflète leur réalité et est capable de favoriser leur développement économique, social et politique.

Le M-ECN, à la différence des autres modèles dominants existants, est moins égoïste, moins agressif et plus conciliant. Il a l’avantage de favoriser l’émergence d’une économie mixte pour une coexistence passive avec le modèle économique d’Etat et le modèle économique privé.

4.5. Obstacles à l’implémentation du M-ECN

L’histoire nous enseigne que les modèles ou les systèmes économiques existants sont égoïstes et se combattent farouchement depuis la f^in de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Ils se sont imposés au monde comme les seuls modèles, excluant les pensées sur tout autre modèle, même dans les sphères d’enseignement dans les sociétés africaines.

Dans ce contexte, parler ou implémenter le M-ECN dans les sociétés africaines est un défi avec des obstacles majeurs tels que :

Le manque d’enseignements sur les pensées et les théories africaines dans les écoles et Universités des sociétés africaines ;

L’Administration formatée selon les juridictions, les procédures et les modèles imposés comme modèles universels ;

L’hégémonie intellectuelle et académique occidentale favorable aux théories et pensées occidentales ou étrangères ;

La résistance des élites africaines qui se sentent plus à l’aise avec les modèles dominants importés ;

Les pressions extérieures et les conditionnalités internationales pour protéger les modèles et des valeurs dites universelles mais inadaptés pour la culture et les sociétés africaines.

5. Recommandations

Les sociétés africaines sont encore les seules, après la Deuxième Guerre mondiale, à trainer les pieds dans le retard de leur développement. Il serait très restrictif de justifier cet état de fait par un problème lié à l’élite et aux intellectuels africains, d’une part, et à l’influence extérieure, d’autre part.

Si ces deux causes (internes et externes) justifient le retard de développement et les problèmes des sociétés africaines, elles ne sont que les conséquences d’une cause plus profonde, à savoir l’abandon par les sociétés africaines de leur culture, leurs valeurs et leurs modèles de développement (modèle de gouvernance, modèle économique, modèle social, etc.).

Dans la reconstitution de son identité comme on peut le constater dans les pays de l’AES, les sociétés africaines doivent avoir l’intelligence et le courage d’implémenter leur propre modèle économique pour leur réel développement, dans son idéologie comme dans sa conception scientifique et opérationnelle. Pour réussir cet état de fait, nous formulons les recommandations ci-après auprès des Etats africains :

Adopter une politique économique fondée sur leurs propres réalités ;

Créer des centres de recherche dédiés à la pensée économique africaine ;

Intégrer le M-ECN dans les programmes d’éducation et d’enseignement universitaires africains ;

Favoriser les débats intellectuels et scientifiques autour des modèles endogènes.

6. Conclusion

Le présent article a mis en lumière la nécessité urgente pour les sociétés africaines de repenser leur trajectoire de développement économique à partir de leurs réalités socioculturelles, historiques et institutionnelles. Après plus de six décennies d’indépendance, l’échec des modèles exogènes (capitalisme libéral, socialisme étatisé, keynésianisme) révèle une inadéquation structurelle entre les logiques importées et les dynamiques endogènes africaines. Ces modèles, bien qu’intellectuellement puissants, ont contribué à renforcer la dépendance, à aggraver les inégalités, et à marginaliser les savoirs africains.

Face à ce constat, le Modèle économique communautaire national (M-ECN) se présente comme une alternative théorique et pratique fondée sur l’idéologie communautaire nationale, qui puise ses racines dans les valeurs de solidarité, de participation populaire, de souveraineté et de gouvernance enracinée. Il s’appuie sur des piliers structurants tels que l’actionnariat populaire, la création de richesses et d’emplois massifs, la mise en place d’un marché communautaire national, et une gouvernance communautaire en phase avec les légitimités culturelles et sociales africaines.

Cependant, la mise en œuvre du M-ECN se heurte à des obstacles majeurs : la domination intellectuelle des paradigmes économiques occidentaux, le formatage administratif hérité de la colonisation, la méfiance des élites, et les conditionnalités internationales restrictives. Il est donc nécessaire de mener une rupture épistémologique, c’est-à-dire de sortir des cadres de pensée dominants, pour (re) construire une base idéologique, académique et politique proprement africaine.

La réussite du M-ECN dépendra d’un leadership éclairé, capable de porter cette vision avec conviction, courage et pragmatisme. Elle repose également sur une réforme en profondeur du système éducatif, l’institutionnalisation des recherches en pensée économique africaine, et la mobilisation des citoyens autour d’une cause commune : le développement de l’Afrique par l’Afrique, et pour l’Afrique.

Ainsi, le M-ECN ne se veut pas seulement un modèle économique : il est aussi un projet de société, une réponse à la crise identitaire et civilisationnelle que traverse l’Afrique. Il appelle à un retour aux sources pour un bond vers l’avenir : penser africain pour se développer africainement. Il n’est pas seulement une idéologie, mais une conception scientifique et opérationnelle pour la création de richesses et d’emplois massifs pour les sociétés africaines.

Références bibliographiques

Sources classiques en économie : Adams Smith, Karl Marx, John M.

Keynes, David Ricardo, etc ;

BADO Kilachu Laurent, Le grégarisme africain ou la mort ! Lettre politique IV, 2008;

KI-ZERBO Joseph, A quand l’Afrique? Entretien avec René HOLENSTEIN, Lausanne, Édition d’en bas, 2013;

SAWADOGO Kelgwendé André, L’Afrique Noire et la Mondialisation, Esquisse d’une Philosophie de la culture et du développement, Ouagadougou, Édition Plum’Afrik, 2024;

Le Devenir africain, chroniques politiques trimestrielles nº001, mai

2024;

Ouvrages et discours d’intellectuels africains cités : Nkwamé Nkrumah, Thomas Sankara (Discours et DOP…), Ibrahim Traoré, etc ;

Karim TOU, Economie et Gouvernance communautaire (EGC)

2024 : Un modèle économique de développement des sociétés africaines attachées à leur identité et à leur culture.

Auteur :

– Karim TOU, Expert en Economie et Gouvernance communautaire

Avec la participation de :

– Blaise KIENTEGA, Journaliste – Sociologue

– Diassibo Thomas YONLI, Enseignant – chercheur, Juriste

– Hermann VALY, Ecrivain et chroniqueur littéraire.